職員同士が対談形式で『わたしたちの社会教育』を語ります。

ひの社会教育センターでは職員の興味・関心から広がる出会いや交友関係から、イベントや事業につながることが多くあります。事業を手がけることに、どのような意義や価値、成果を期待して進めているのか?職員同士の対話から、社会教育施設の存在意義についても考えていきます。

また、社会教育協会理事の荒井文昭先生(東京都立大学人文社会学部人間社会学科教授)にも同席していただき、荒井先生の視点から講評をいただきます。

第3回テーマは、なぜ「八王子西特別支援学校での特別活動サタデースクール」に「ひの社会教育センター」が関わっているのか

事業部長の渡邊和英に、児童館職員の大久保杏菜が話を聞きます。

(写真 中央左:渡邊/中央右:大久保)

サタデースクールとは

- 日時

- 2017年度より年間4回実施

- 会場

- 八王子西特別支援学校 体育館

- 内容

- 児童・生徒の余暇活動の充実を目的とした、体操・運動のプログラム

- 参加者

- 当学校の在校生及び卒業生20名程度(毎回変動)、保護者、教員、ボランティア(総計60名程)

- 主催

- サタデースクール実行委員会(保護者有志団体による余暇活動)

- 担当

- ひの社会教育センター職員:渡邊

- お手本はいつも全力で!!(渡邊)

- お手本はいつも全力で!!(大久保)

- きっかけをくれた佐々木りょうじさん(左)

サタデースクールの活動について

大久保

サタデースクールが始まったきっかけからお聞きします。

渡邊

以前にサタデースクール実行委員会の代表をしていた佐々木美和さんから相談をいただき、始まった事業です。

佐々木さんとは、お子さんがひの社会教育センターの幼児事業に参加されていた。2〜3歳の頃からの成長過程の中で、お子さんの気になるところを相談しながら、子育て期を共に過ごしてきました。

重度知的障害・自閉症のお子さんですが、現在20代になられているので、もう長いお付き合いです。

その佐々木さんが余暇活動であるサタデースクールの参加者に、ひの社会教育センターの社会教育を味わってもらいたいという思いから、「一緒に何か出来ないか」という相談につながったというのが始まりです。

相談の中で、さまざまな特性を持つ集団に誰もが参加出来るのはスポーツが最適と考え、当時から運動の部門を担っていた私と、できることをまずやってみようという話になりました。

大久保

佐々木さんと渡邊さんとでいっしょに立ち上げた形なのですね。それから8年ほど、依頼し続けてくれるのは、センターさんのどんなところがいいなと思ってくださっているのでしょうか。

渡邊

特別支援学校の子どもたちにも、公教育とは違った社会教育を体験する機会をという想いなのかな、と思っています。

恐らくですけど、「自由」な部分が一つの価値として捉えていただいているのかなというのは感じていました。

サタデースクールを始めるにあたって、私自身も特別支援学校の体育の授業を見学させてもらいました。

体育の授業とは違う形で、運動の楽しさを伝えられるかなと思い、プログラムを考えてきました。

大久保

私も活動を一緒に行う中、渡邊さんの指導は個人を大切に尊重しつつ、活動全体の楽しさや笑顔を大切にされているように感じています。

渡邊

体を自由に動かすことの楽しさを知ってもらいたいという点で、規律通り動くという楽しさももちろんあるけれど、その中で規律通りの動きから脱線しても、それも楽しいよねという、自分が思う通りの行動をしても許容されるという経験を積めるよう、一人一人の発信する動きが良さとして捉えられるようなプログラムにしたいなと考えました。

大久保

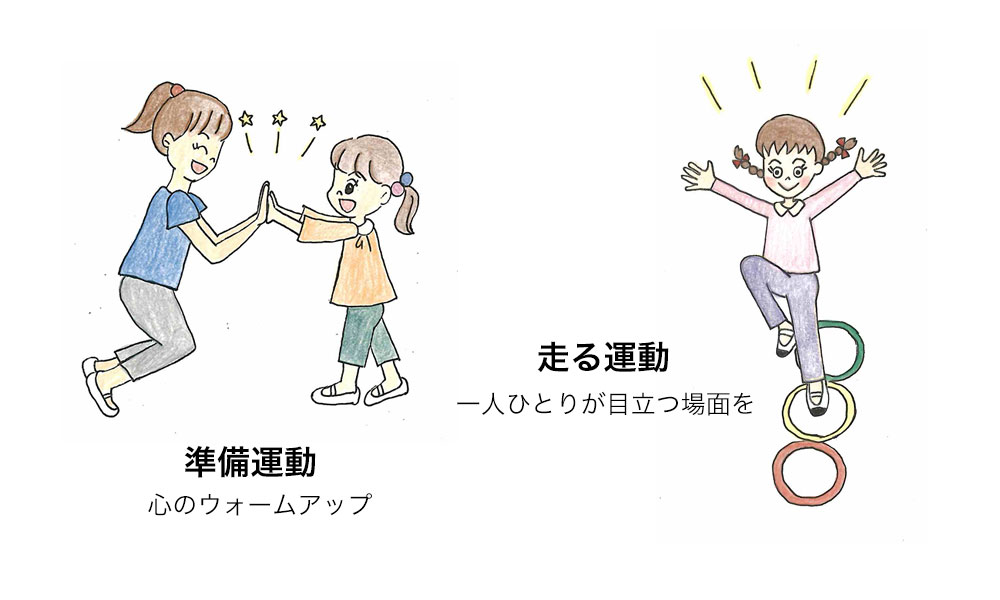

例えば、プログラムの一つで、床に輪を並べて置いて、その一つ一つを片足や両足で跳んだり、色分けをして、○色の中だけ跳ぶとか、説明はするけれど、みんな思い思いにやりますよね。

輪は無視して思いっきり駆け抜ける子や、ゆっくり丁寧に跳んでいく子。一人一人に、渡邊さんがマイクを通してコメントするので、そこから笑いが生まれ、会場全体が沸いたりする時があります。

なかなか学校教育の中ではスポットがあたらない子も、「出来た」という結果に注目されるだけではなく、自由でいいんだよと言われているように感じます。

渡邊

頭にシャツを被っている子がいたり、準備運動のとき寝っ転がっていても、今、そういう行動をしたいんだね、って話しかけて、「絶対に列に並んで!」という指導ではなく、正解が「こっちが決めたものじゃない」というところを忘れないようにしています。

指導の中で、お手本どおりに出来ることをゴールにしてしまうと、見ている保護者の方の中には、お子さんに忠実にやってもらいたいっていう思いを持ってしまう方もいると思います。

でも、私たち指導者が自由にやることを許容している姿勢を伝えることで、ここでは許されるんだなって、その部分のストレスが一つなくなって欲しいんです。「なんでいつもこの子は思い通りやってくれないのかな」って思うことも、この場では自由に動くことがむしろ価値だと言えて、思えるような、寛容な環境作りは指導者として務めています。

大久保

毎回毎回肯定するっていう関わり方が、保護者の方の安心にも繋がったのかなと感じます。

運営しながら工夫してきたこと

大久保

サタデースクールを運営する中で不安だったことや、それを解消するための工夫はありますか?

渡邊

スポーツの楽しさを伝えることについては得意分野でしたが、一方で、障害児教育を専門的に学んでいないので、何をどう伝えればいいかという点では迷いもありました。

佐々木さんと協議しながら、適切なアプローチについて、いろいろアドバイスももらいました。

視覚的な見通しを伝えた方が安心できる子もいるので、プログラムを絵でわかるようにしたり。

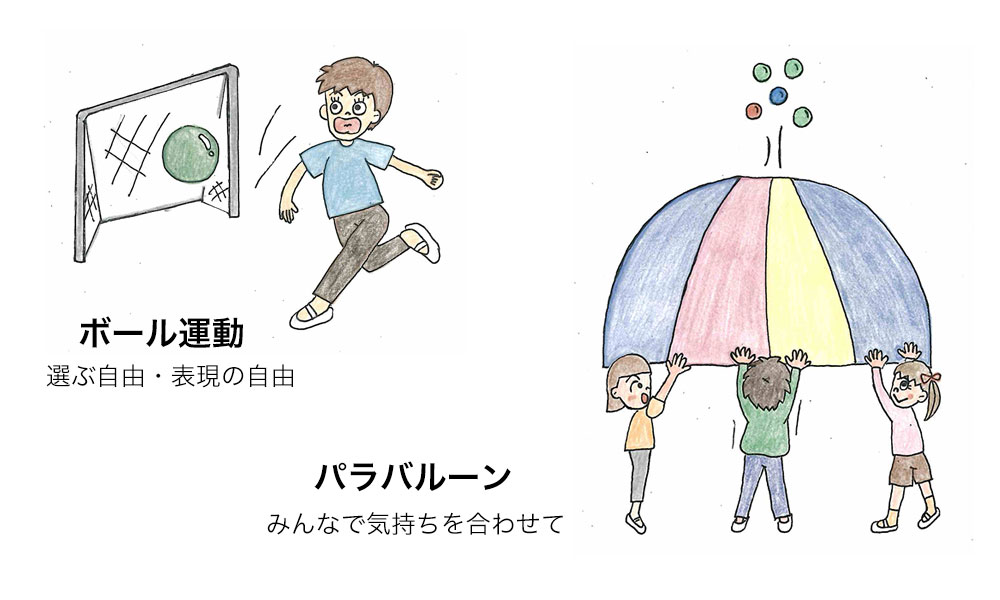

あとは、年間4回の開催で、毎回ほぼ同じプログラム(挨拶・準備運動・走る運動・ボール運動・サーキットトレーニング・パラバルーン)にすることで、初回はやらなくても、2回目、3回目の時に、「次のボールは参加しようかな」と変化してくる子もいるので、同じ内容を積み重ねて、参加する見通しがつくというのがいいというのも、佐々木さんからのアドバイスでした。

スポーツする機会の減少

渡邊

障害のある方に限らず、小中高時代は「体育」で体を動かす時間がたくさんありますが、卒業後、その時間が激減します。

スポーツや健康をテーマに仕事をしている身としては、社会課題の一つで、問題だと感じています。

将来的に体を動かす重要性や価値を頭ではわかっていても、やっぱり心が理解していないと行動につながらないと思っているので、身体を動かさないとモヤモヤするとか、そういう気持ちが芽生えてくれると将来の運動習慣につながるのかな?ということを期待しています。

自分としてはどんな人と関わる時も、運動することの楽しさを伝えていきたいと思っているので、相手が子どもでの障害がある方でも同じです。

そもそも体を動かすって本当に幸せなことだし、楽しいことだし、いいことだよっていう気持ちが芽生えてほしいなと。

もしかしたら、佐々木さんの社会教育センターにお願いしてくれたのは、そこなのかもしれないです。

今後の展望

大久保

逆に渡邊さんがサタデースクールを通して得したことや、定例のスポーツ教室でも活かせた、活かしていきたいということはありますか?

渡邊

サタデースクールが始まって2年くらいは手応えもなく、自分のやり方も不安から来る遠慮で硬かったので、一緒にやっている学生リーダーたちにも「らしくない」と言われながらやっていました。

そうして、サタデースクールの子どもたちとかかわっていく中で、言語でのコミュニケーションを持たない人とも、2、3年付き合いが続くと意思疎通ができている実感があったことや、子どもたちも慣れてきて自由にやってくれることで、自分らしさを出しやすくなって、彼らが私の緊張をほどいてくれたところもあります。

ボールを一つ持って走るっていうルールなのに、スタート地点でボールをいくつも抱えてニコニコしている姿に「いくつ持ってるんだよ〜(笑)」と笑わせられます。

大久保

ボケとツッコミですね(笑)

渡邊

この仕事を通して、自分自身も社会教育を享受していると思っています。

仕事しながら、いろいろな価値観に触れる機会も多くあり、仮に別のところでスポーツ指導者になっていたら、こんなにいろいろな幅広い人たちに関わることもなかったと思います。

どうやってこちらの思いを伝えられるか、という工夫も常に学んでいます。

特性を持つ人たちとの関わりの中、言葉じゃなく、こちらの思いを表情や身振り手振りで表したりするのは、自分自身が身に付けた、新しいスキルでした。

年を重ねると自分の価値観がどんどん研ぎ澄まされていきます。それはいいことですが、研ぎ澄ます部分と新しい価値観を受け止めて膨らませていく部分との両輪であるのが、人間としての豊かさになるのかなと思いながら…精進していきます!(笑)

また、いつも一緒に活動する学生を中心としたリーダーたちがいて、20代の彼らにとっても、インクルーシブ教育の視点でサタデースクールでの経験は大きな価値になると思います。

チームメンバーである彼らのサポートがあることも、継続できた一つの要因なので、最後にこれからも一緒によろしく!と伝えたいです。

大久保

私も頑張ります!

荒井先生からの講評

渡邊和英さんの話に、新人の大久保杏菜さんが質問するのを聞かせていただき、今回も私は多くの示唆をいただきました。

子どもの成長過程を共有してきたからこそ形成される信頼感が、社会教育センターに通う参加者と職員のあいだに形成されていることもその一つです。

お子さんが2歳から20代になるまでの間、子育ての悩みをともに過ごしてきた中で培われた信頼関係があったからこそ、「学校に通う子どもたににも、ひの社会教育センターの社会教育を」という思いが、サタデースクールの実現に結びついたことを教えていただきました。

また、「さまざまな特性を持つ集団に誰もが参加出来るのは、スポーツが最適」という渡邊さんのセンスに驚かされました。

しかし、スポーツには規則から脱線することの楽しさもあり。またそれこそが価値になる環境づくりが大切、との指摘には深くうなずくほかありませんでした。

大久保さん自身も、センターの仕事を通して「いろいろな価値観を身につけられる」楽しさを話しておられたことも、すてきでした。